El paisaje no es solo lo que vemos, sino cómo lo vemos, cómo lo vivimos y cómo lo disputamos. En este texto exploro la importancia del concepto de “paisaje” en las ciencias sociales, desde su origen como experiencia estética hasta su papel como escenario de memorias, conflictos y significados compartidos. Empezaré con una breve genealogía del término, para luego analizar tres formas en que la antropología lo aborda: como espacio de subsistencia, como archivo de memoria y como construcción social dinámica.

Genealogía del paisaje

Hablar de la genealogía del paisaje podría ser una mera provocación. Después de todo, ¿el paisaje no ha estado siempre ahí? ¿No lo vemos todos los días? Para la antropología, sin embargo, el paisaje no es simplemente el entorno natural, sino, más bien, “un modo de mirar el entorno natural” (Velasco Maillo, 2010:281), aunque, en realidad, no todo lo que vemos es definido como “paisaje”.

La idea de paisaje, tal como la entendemos hoy, surgió en Europa con la urbanización y la separación entre lo rural y lo urbano (Velasco Maillo, 2010; Crosgrove, 2006). Michael Jakob (2009) sugiere que su origen responde a una pérdida: al dejar de vivir en contacto estrecho con la naturaleza, los humanos buscamos recuperarla a través de la estética, la pintura y la representación simbólica. Pero esta experiencia no es neutral, sino que está modificada por nuestras motivaciones intelectuales así como por nuestra moral. Como concluye Jakob:

El paisaje es el resultado artificial, no natural, de una cultura que redefine perpetuamente sus relaciones con la naturaleza. Esto nos sitúa en una paradoja: la experiencia del paisaje es, generalmente, una experiencia del si mismo (Erfahrung des Selbst). Es importante, entonces, tanto el sujeto que percibe como el propio acto de percibir. El sujeto forma parte totalmente del paisaje que compone. De aquí la no identidad profunda del paisaje, la historia del paisaje o mejor la historia de la conciencia del paisaje. (Jakob, 2009:.29)

Al analizar el “acto de percibir”, esto es, la creación del paisaje, habría que detenerse en las características del propio modo de mirar. Un acto que, para Denis Cosgrove (2006), puede entenderse como un “barómetro moral del éxito de una comunidad” (p.12) ya que las representaciones de la naturaleza fijan e inscriben sobre el espacio físico las ideas acerca del balance y la armonía existentes o que deberían existir tanto en las relaciones de interpersonales como con la naturaleza.

Si Jakob (2009) se aproxima al paisaje a través, de la estética, Cosgrove (2006) desplaza el foco de atención hacia las practicas sociales. Su mayor interés reside en cómo relaciones existentes entre comunidades, tradiciones y territorios definen y componen los aspectos espaciales del paisaje a lo largo del tiempo (p.10). Para Cosgrove

La idea de “paisaje” representa un modo de ver – un modo a través del cual algunos europeos se ha representado a si mismos y a otros tanto el mundo como sus relaciones con ese mundo, así como su concepción de las relaciones sociales. El paisaje es un modo de ver que posee la propia historia, pero esta historia no puede ser comprendida sino como parte de una historia económica y social mas amplia (en Jakob, 2009:17) [traducción propia]

El concepto de paisaje no remite unicamente a una experiencia de sí mismo, sino que esa experiencia se encuentra según Bermingham (en Velasco Maillo, 2010:282) ligada a las ideologias de clase presentes en la sociedad. La percepción del paisaje no es un fiel reflejo de la realidad, sino que está moldeada por los valores económicos y sociales de cada grupo. No es casualidad que las representaciones de la naturaleza hayan servido históricamente para justificar jerarquías: desde los jardines de la nobleza hasta los parques públicos, el paisaje siempre ha sido un espacio político.

Perspectivas antropológicas del paisaje

Mas alla de reconocer y admitir los vacíosy las posibles carencias de la antropología respecto al paisaje, quizás pueda resultar interesante ajustar la mirada que tenemos sobre nuestra propia disciplina. Como afirman Hirsch y O’Hanlon (en Müllauer- Seichter, no fechado:2), se trata de una cuestión apenas problematizada, pero que es posible rastrear en textos que no centran su atención en el paisaje de manera directa.

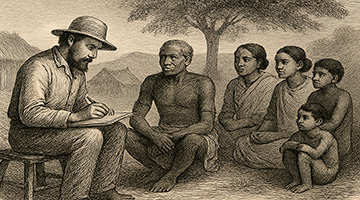

El paisaje como escenario de vida

Un primer modo de abordar el paisaje, según Müllauer-Seichter (supra), seria desde una aproximación etic. Los antropólogos han tratado del paisaje -si bien de manera residual en introducciones, epígrafes titulados “ecología” o, incluso, en notas al pie de pagina- a partir de descripciones desde fuera, sin profundizar en los significados que pudiera tener para los agentes sociales. El paisaje seria tratado como meramente un escenario en el que inscribir la acción social.

Sirva como ejemplo este fragmento de Margaret Mead (1973) en el que describe el lago en el que viven los tchambali de Nueva Guinea:

El agua del lago esta tan teñida por los oscuros musgos que parece negra en su superficie, y cuando no sopla el viento esta impresión se acentuá hasta confundirse con una capa de esmalte negro. Sobre esta superficie lisa, se extienden las hojas de miles de nenúfares rosas y blancos, y unos pequeños lirios de agua azul oscuro, y de madrugada, se asientan entre las flores el blanco pandión y la garza real de color azulado, completando los efectos decorativos, que parecen demasiado perfectos para ser completamente reales. Cuando el viento sopla y riza la superficie, dandole un tono azulado, las hojas de nenúfar que reposan tan inertes formando una espesa capa sobre la superficie esmaltada, también se agitan, y levantándose un poco por encima de sus tallos, dejan de tener un verde monótono para adquirir tonalidades rosas y verde plateado, y una delicada delgadez. Las pequeñas colinas encrespadas que bordean el lago, retienen a las nubes sobre sus crestas dandole una apariencia nevada y acentuando su elevación sobre el pantanoso terreno. (p.265-266).

El paisaje como memoria viva

Una segunda forma de analizar el paisaje supone trasladar nuestra atención hacia los significados emic del paisaje. En estas huestes, la etnografía se ha consolidado como una importante herramienta metodológica al tomar en consideración los aspectos emic del paisaje. Tomando como epicentro la región del Amazonas es posible destacar el trabajo de antropólogos como Fernando Santos Granero (1998) o Ernst Halbmeyer (2004).

Al vincular el espacio físico con el sistema mitológico de los yanesha del Amazonas peruano, Santos Granero (1998) describe procesos abiertos, dinámicos, de escritura y de lectura topografica. De forma diferente a la escritura pictográfica, la escritura topográfica precisa de “topogramas”: elements of the landscape that have acquired their present configuration as a result of the past transformative activities of human or superhuman beings (p.140). Al incluir agentes sobrenaturales en la escritura del paisaje, la lectura que hacen los Yanesha del paisaje no solo hace referencia a vivencias y recuerdos personales, sino que se vincula a su pasado expresado a través de narrativas mitológicas y a su sistema ritual.

Dichos procesos de escritura y lectura topográfica constituyen para los yanesha un modo conservar la memoria histórica: “It is through the narration of myths and the performance of rituals that the Yanesha write history into the landscape” (Santos Granero,1998:142). Sin embargo, no se trata de una memoria social estática, sino que nuevos eventos de la cotidianidad de los yanesha son inscritos en el paisaje. La inclusión de nuevos topogramas en el paisaje forma un amplio y cambiante sistema semítico que describe y activa por partes iguales la cosmología y la historia de los yanesha.

En palabras de Ernst Halbmayer (2004) el paisaje es “a cultural process between an everyday foreground actuality and an idealized or imagined background potentiality” (p121). De este modo, el paisaje para los yupka se compone tanto por las acciones y las relaciones existentes en la cotidianidad como por aquellas otras acciones que tienen lugar en el multiverso , en los distintos mundos que conforman su cosmología, y que tienen por agentes a diferentes seres sobrenaturales. Cada uno de estos mundos habitaría en una linea espacio- temporal diversa, siendo posible entablar relaciones entre ellas a través de practicas rituales chamánicas.

El paisaje yupka no ha de ser entendido unicamente como el lugar de encuentro, de modificación mutua, entre lo que Hirsch llama, el foreground y el background, sino como un medio de comunicación entre estos mundos. Los yupka entienden que el entorno natural, el paisaje, se encuentra plagado de signos que entienden “[…] not only as information but as a specific message of invisible but co-present non-human agents and their timescapes” (2004:.135).

El paisaje como construcción social

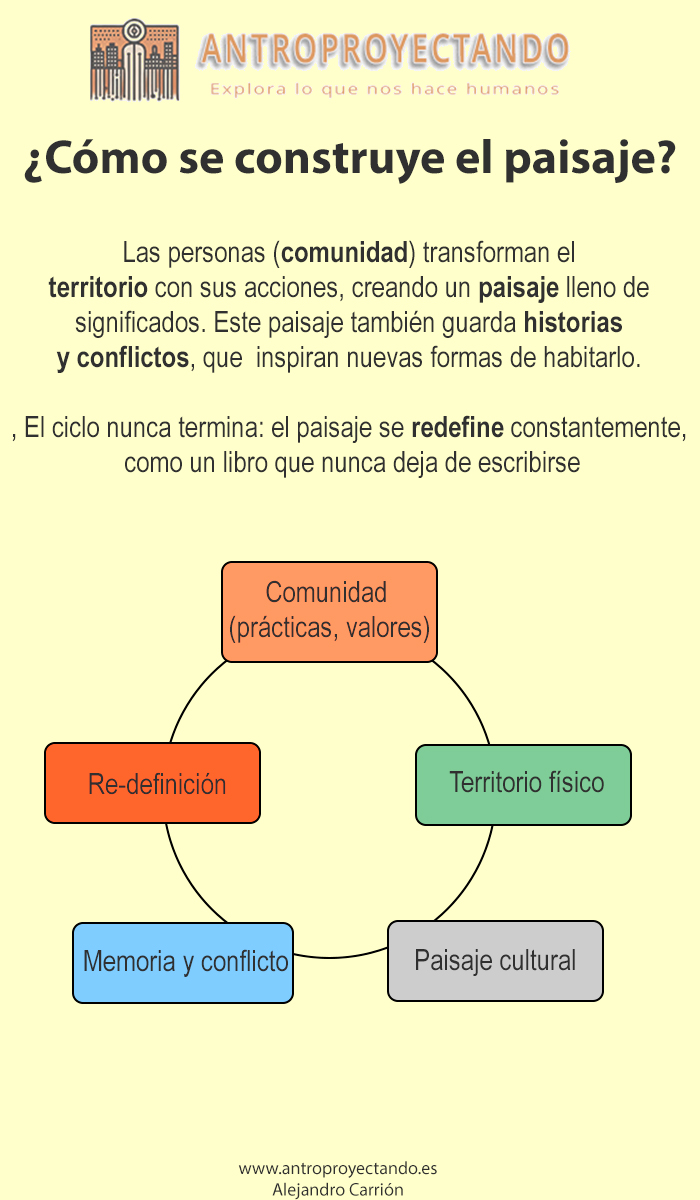

Una tercera posibilidad para el estudio del paisaje desde la antropología es considerarlo como un construcción social permanente, un proceso dinámico, que presenta variaciones no solo en su localización espacio-temporal, sino a partir de diferencias sociales como la edad, el genero, la clase social, la procedencia,… Lejos de entender el paisaje como una entidad monolítica que siempre presenta cierta coherencia interna en términos de unicidad o singularidad, la antropología muestra, como las especificidades socio-culturales de los grupos humanos re-definen constantemente los espacios físicos de la cotidianidad.

Müllauer-Seichter (2003) analiza las acciones sociales en el parque de La Casa de Campo (Madrid) a partir de la distinció que realiza Werner Nohl entre espacio público y espacio privado y la inclusión de un tercer termino,”middle ground”. Esto es, un espacio publico“that one can appropriate for privat purposes. In doing so, the visitor becomes invested in the design of the park as well as in its intended uses” (en Müllauer-Seichter, supra:12). Estas apropiaciones del espacio, estas resignificaciones a partir de la variabilidad de usos, permiten a Müllauer-Seichter desentrañar los “mundillos” sociales que no solo habitan dicho parque, sino que lo re-construyen, constantemente, configurándolo así en un espacio de espacios.

Línea de fuga

El paisaje no es un simple fondo sobre el que se desarrolla nuestra vida, sino un actor en la vida social. Surge como una posible respuesta a nuestra sentimiento de pérdida y alejamiento respecto a la naturaleza, pero pronto se carga de significados para acabar revelando conflictos de clase, memorias colectivas o luchas por el espacio. Más que preguntarnos por el significado de un paisaje para sus habitantes, las antropólogas nos interesamos sobre cómo se produce, quien lo controla y qué historias narra o esconde.

Bibliografía

Cosgrove, Denis (2006) “Modernity, Community and the Landscape Idea” en Journal of Material Culture, 11(1/2), 49-66.

Halbmayer, Ernst (2004), “Timescapes and the Meaning of Landscape: Examples from the Yukpa of Northwestern Venezuela” en: E. Halbmayer &Mader, E. (Ed) Kultur, Raum, Landschaft. Zur

Bedeutung des Raumes in Zeiten der Globalität pp. 136- 155. Brandes &Apsel, Frankfurt am Main.Jakob, Michael (2009), Il Paesaggio, Il Mulino, Roma

Mead, Margaret (1973), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Editorial Laia. Barcelona

Santos Granero, Fernando (1998), “Writing history into the landscape: space myth and ritual in contemporary Amazonia” en American Anthropologist, vol 25(2), 125-148

Müllauer-Seichter, Waltraude. (Texto mimeno). Antropología del Paisaje Cultural. Introducción.

Müllauer-Seichter, Waltraude,. (2003). “Discurso y cultura: La legibilidad del verde urbano. La Casa de Campo. Interpretaciones individuales del territorio físico” en Actas del Congreso, F.A.A.E.E, 1 Barcelona.

Velasco Maìllo, Honorio, (2010) Cuerpo y espacio. Simbolos y metaforas, representacion y expresividad en las culturas. Editorial universitaria Ramon Areces. Madrid