Hoy en día ya casi nadie habla de “razas”, sin embargo no hemos dejado de clasificar cuerpos. Desde hace más de medio siglo, ciencias como la antropología y la genética han demostrado que las razas humanas no existen: no hay base genética ni científica que justifique dividir a los seres humanos. Y sin embargo, el racismo sigue ahí. Muta, se adapta y se hace más difícil de detectar.

¿Por qué persiste el racismo si ya no creemos en las razas? ¿Cómo se reproduce en el lenguaje cotidiano, en las instituciones, en las formas de hablar y mirar? ¿De qué modo la antropología puede ayudar a desnaturalizar esta forma de violencia?

Definición y usos

Una forma de entender el racismo es como una serie de actos de odio explícito o prejuicio hacia personas de otro color de piel o cultura. Sin embargo, desde una mirada antropológica, el racismo es mucho más que un conjunto de actitudes individuales.

El racismo no es solo un prejuicio individual o una opinión errónea. Tampoco se limita a los discursos de odio. El racismo es un sistema social de clasificación y desigualdad basado en la idea errónea de que los humanos podemos dividirnos en grupos esenciales, permanentes y jerárquicos llamados “razas”. Estas categorías no tienen fundamento biológico, pero funcionan como formas históricas de dominación, profundamente arraigadas en nuestras estructuras sociales, políticas y económicas.

Como escribe Eugenia Ramírez Goicochea (2011) , el racismo consiste en “creer y practicar diferencia y exclusión social a partir del supuesto de que las características humanas son hereditarias e inalterables” (p.451). Se trata, por tanto, de una forma de alterización que distribuye a los grupos humanos en posiciones diferenciadas de poder, dignidad, moralidad y valor, recurriendo a criterios fenotípicos, culturales, históricos o supuestamente científicos.

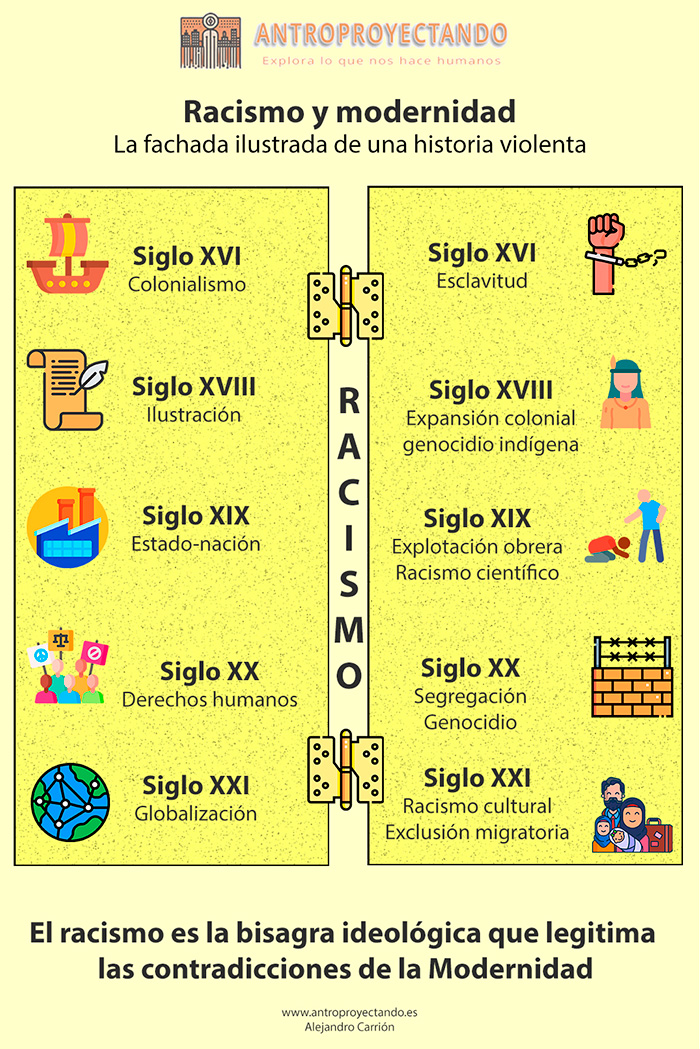

Otra forma de entender el racismo es como una institución clave de la modernidad. Según la tesis defendida por Alberto Burgio (2022) el racismo es un dispositivo ideológico que ha permitido a Occidente conciliar sus valores proclamados (libertad, universalidad, igualdad) con las violencias que produjo (colonialismo, esclavitud, explotación capitalista, estados-nación). Según Burgio, el racismo hace posible y legitima estas colisiones sin comprometer la moralidad europea.

Breve historia del racismo moderno

En 1950, la UNESCO publicó La raza y la ciencia moderna, un documento que afirmaba que las razas humanas no existen en términos biológicos, y que todas las diferencias observables entre grupos se explican por factores históricos, sociales y culturales.

Desde entonces, en las ciencias sociales hemos dejado de utilizar el término “raza” como categoría científica, pero todavía la analizamos como categoría una social y política: el racismo sigue existiendo, incluso sin razas.

La historia del racismo no comienza con el término “raza” ni con los regímenes del siglo XX. Su genealogía es larga y se encuentra enraizada en el colonialismo europeo desde el siglo XV. Quijano nos recuerda que el racismo moderno no surge en el siglo XIX, sino como parte constitutiva de la colonialidad del poder que, durante el período colonial español y portugués, organizó el mundo en jerarquías raciales y económicas.

Durante siglos, diferentes pensadores intentaron naturalizar la desigualdad humana, asignando cualidades morales e intelectuales a rasgos físicos

Carlos Linneo (1707 – 1778) clasificó a los humanos como parte del orden natural, dividiéndolos en subespecies llamadas razas.

Johann Friedrich Blumenbach (1752 – 1840 ) fue el primero en sistematizar el color de piel como criterio clasificatorio.

Joseph Arthur de Gobineau (1816 – 1882) argumentó la superioridad de la “raza aria”, idea que se expandió por Europa.

Houston Stewart Chamberlain (1855 – 1927) asoció características psicológicas y culturales a diferentes razas.

Con la consolidación del racismo científico en el siglo XIX estas ideas adquirieron un aire de legitimidad académica. A partir de ciertas lecturas interesadas tanto de Darwin como de Spencer, el darwinismo social y la eugenesia fomentaron la idea de que ciertas razas debían mantenerse puras, mientras que otras eran consideradas degeneradas o peligrosas. La diferencia fenotípica se convirtió así en una justificación biológica para la desigualdad social.

Ramírez Goicochea (2011) lo sintetiza así: “La unión de las teorías evolutivas con las del progreso etnocentrista colaboraron a la expansión de las teorías raciales y las prácticas racistas” (p.456).

Tipologías del racismo

El racismo hoy adopta formas diversas, no siempre evidentes. Étienne Balibar (1991) acuña el concepto de “racismo sin razas” para referirse a los discursos que apelan a la “identidad”, la “cultura” o la “integración” como formas veladas de exclusión. Ya no hace falta hablar de razas inferiores: basta con sugerir que determinados grupos sociales “no encajan en nuestra cultura”.

Podemos distinguir, entre otros:

Racismo biológico o clásico (siglos XVIII-XIX)

Primera forma moderna y “racional” de racismo basada en la idea equivocada de la existencia de razas humanas. Este discurso legitimó la esclavitud, el colonialismo y la supremacía blanca como hechos “naturales”.

Racismo cultural: que desplaza las diferencias biológicas a diferencias culturales “inamovibles”.

Desde mediados del siglo XX, con la caída del racismo biológico, surge la idea de que las culturas son esencialmente diferentes, incompatibles y no deben mezclarse. Ya no se habla de superioridad genética, sino de “valores”, “formas de vida” o “religiones”. Este tipo de racismo es especialmente visible en discursos sobre migración, islam, o minorías étnicas europeas.

Racismo institucional o estructural: que no necesita de odio explícito para operar, porque se inscribe en normas, prácticas y políticas sociales.

Este tipo de racismo no es explícito, ni depende de actos individuales. Está insertado en el funcionamiento de las instituciones y se inscribe en normas, prácticas y políticas sociales: en quién accede a una vivienda, a un trabajo o, por ejemplo, a una escuela sin ser cuestionado.

Racismo epistémico: que invisibiliza o desvaloriza saberes, lenguas y conocimientos no occidentales.

Racialización: proceso mediante el cual se adjudican rasgos, comportamientos o valores a un grupo, convirtiéndolo en portador de una diferencia esencializada.

Racismo cotidiano / microrracismos

No siempre hay odio ni insultos. El racismo también se manifiesta en frases inocentes, en gestos, en expectativas invisibles:

“¡Qué bien hablas español!”

“¿Pero tú de dónde eres en realidad?”

“No pareces de ahí…”

Estas frases, repetidas, forman parte de lo que se ha llamado microrracismo. No son agresiones abiertas, pero refuerzan una frontera simbólica constante: quién pertenece, quién es diferente, quién es “el otro”.

Estas formas no son excluyentes. Como muestra Ramírez Goicochea (2011), los sistemas raciales combinan lo biológico, lo cultural, lo simbólico, lo psicológico y lo político.

Racismo y colonialidad

El racismo moderno no es un accidente histórico ni un desvío moral: es una lógica central de la modernidad colonial. Aníbal Quijano (2000) propuso que la raza es un principio organizador del poder global, nacido del colonialismo y aún vigente en la forma en que se distribuyen los cuerpos, los saberes y las vidas

Esta matriz de poder —la colonialidad del poder— articula raza, clase y género para sostener estructuras de desigualdad global. Divide a los pueblos en “civilizados” e “incivilizados”, en “centro” y “periferia”, en quienes poseen la palabra y quienes deben ser hablados.

Como muestra Ramírez Goicochea (2011), el mestizaje, la pureza racial, la hibridación prohibida o tolerada, la sexualización del Otro, son todas expresiones históricas de esa colonialidad racializada que permea incluso las formas íntimas de socialización, deseo y pertenencia.

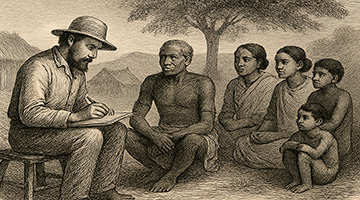

Perspectivas antropológicas

La antropología ha sido parte del problema, pero también de la solución. En sus orígenes, durante el siglo XIX, la disciplina creció en estrecha relación con los proyectos coloniales europeos. Los primeros antropólogos clasificaban a los pueblos del mundo en supuestas etapas de desarrollo —“salvajismo”, “barbarie” y “civilización”— y situaban a las sociedades no europeas en los niveles más bajos. Estas teorías evolucionistas y jerárquicas, reforzadas por mediciones físicas y tipologías raciales, ofrecían una justificación “científica” a la dominación colonial y a la jerarquización racial.

Sin embargo, ya desde comienzos del siglo XX, antropólogos como Franz Boas, Margaret Mead o Ruth Benedict criticaron esos supuestos racistas, mostrando que las diferencias culturales no eran el resultado de inferioridades biológicas, sino de historias y contextos socioculturales diversos.

En esta línea, Claude Lévi-Strauss desempeñó un papel relevante en la crítica al racismo. En su ensayo Race et Histoire (1952), escrito para la UNESCO, defendió que no existen culturas superiores o inferiores, sino modos diversos de responder a problemas humanos comunes. Sostuvo que el racismo no nace de las diferencias, sino de la tendencia etnocéntrica a absolutizar la propia cultura como norma universal. Para Lévi-Strauss, la diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad y una condición para su creatividad; eliminarla en nombre de una supuesta “civilización” única empobrece al conjunto de la especie.

Hoy, desde la antropología argumentamos que:

No hay razas biológicas, solo poblaciones con diferencias genéticas mínimas y no clasificables en términos raciales.

El racismo es una forma de producción social de la diferencia, anclada en prácticas de poder, selección perceptiva y naturalización ideológica.

Las categorías raciales funcionan como formas relacionales, históricas y posicionales, no como esencias fijas.

La racialización opera desde muy temprano en la socialización, influida por los medios, la escuela, la familia, el Estado y el mercado.

Si, en cierto modo, existen las razas es porque hay racismo, no al revés, no al revés. La raza no es una realidad previa a la opresión, sino su producto y su justificación.

Conclusiones

El racismo no es simplemente un prejuicio. Es un sistema histórico y actual de desigualdad, que organiza jerarquías sociales a través de marcadores corporales, culturales y simbólicos, naturalizados por el sentido común y reforzados por instituciones.

Negar el racismo porque ya no se habla de “razas” es desconocer su capacidad de mutar, de adaptarse a nuevas formas de exclusión: migrantes, pobres, musulmanes, gitanos, indígenas, afrodescendientes, disidentes culturales…

Una comprensión crítica del racismo nos exige romper con los esencialismos, cuestionar las bases epistémicas de la alterización y visibilizar las tramas coloniales que siguen operando en el presente. Las categorías raciales que segregan, dividen y excluyen son categorías históricas, ideológicas y políticas; no nacen de los cuerpos alterizados, sino del poder que lo codifica y jerarquiza en sus acciones y sus discursos.

Bibliografía

- Balibar, Étienne; Wallerstein, Immanuel

1991 Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas. Dirección Única - Burgio, Alberto

2022 Crítica de la razón racista, Mármol – Izquierdo Editores - Quijano, Aníbal

2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, pp. 201–244 - Ramírez Goicochea, Eugenia

2011 Etnicidad, identidad, interculturalidad. Teorías, conceptos y procesos de la relacionalidad grupal humana. Editorial Universitaria Ramón Areces