Antes de la consolidación de la antropología como disciplina científica, las costumbres y los modos de vida ya habían sido objeto de curiosidad, interés y, también, desconcierto para algunos pensadores. Hablar de precursores de la antropología es, sin ninguna duda un tanto excesivo: ninguno de los primeros antropólogos del siglo XIX reconoce su legado histórico ni hace referencia a su trabajo. Sin embargo, al echar la vista atrás es posible encontrar en algunas de estas obras intuiciones y aproximaciones que recuerdan a la práctica antropológica.

Un punto de partida común – y todavía vigente- en cualquier reflexión cultural es que ésta emerge con mayor frecuencia en contextos de crisis o choques interculturales: guerras, viajes de descubrimiento, expansiones territoriales y, por supuesto, procesos de colonización. El contacto con los Otros, con la alteridad y la diferencia, funciona como un espejo que devuelve a cada sociedad preguntas sobre sí misma produciendo así una suerte de pensamiento proto-antropológico.

Al presentar un posible grupo de precursores de la antropología es necesario reconocer que su trabajo carecía de sistematicidad, de cientificidad o, simplemente, de una continuidad suficiente en el tiempo. Sin olvidar todas las críticas y observaciones, su trabajo sigue siendo de interés, al menos, por tres motivos como son la génesis de conceptos que hoy forman parte de la antropología, la evolución de la mirada sobre la diferencia cultural y la existencia de sistemas culturales irreductibles a las lógicas occidentales.

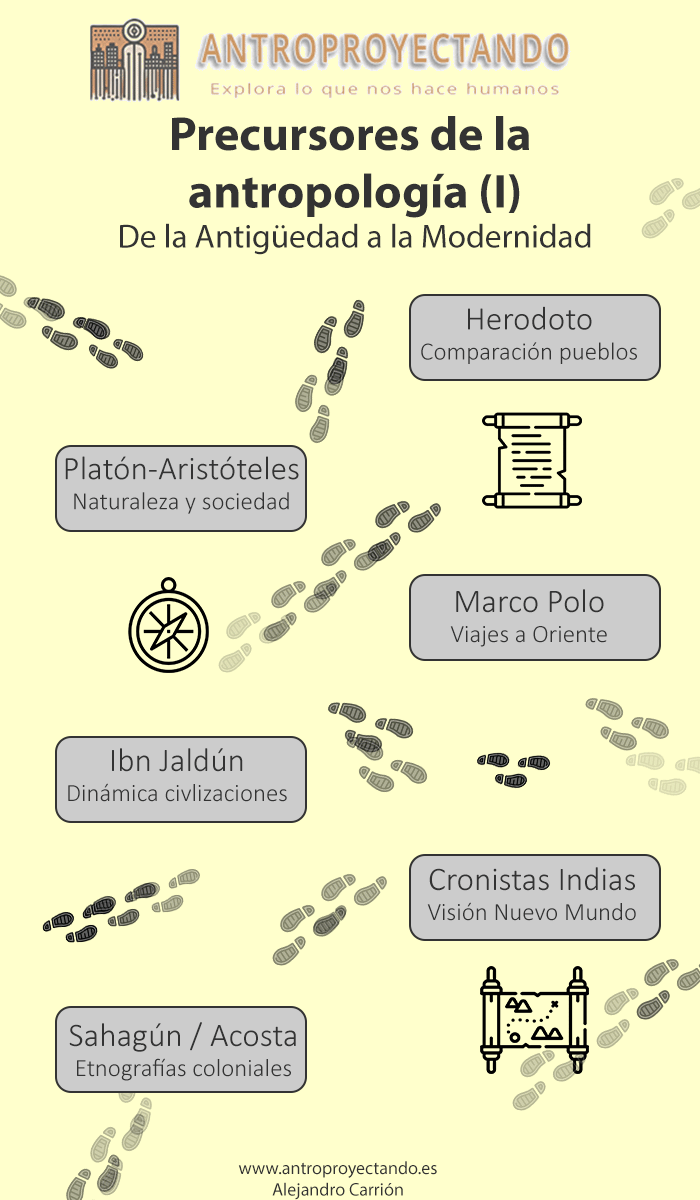

Estos precursores, repartidos entre la Antigüedad clásica, la Edad Media y la Edad Moderna, nos permiten rastrear una genealogía del pensamiento antropológico que antecede a su formalización disciplinar.

Mundo Clásico

Herodoto (siglo V a.e.c.)

Considerado el “padre de la Historia”, Herodoto escribió sus Historias (ca. 430 a.e.c.) con la intención de narrar las Guerras Médicas entre griegos y persas. En su relato histórico reconstruye los desencadenantes y los antecedentes de los hechos, pero también se aprecia una primera forma de explicación cultural: griegos y persas responde, según él, a caracteres morales diferentes: hombres libres frente a hombres serviles.

Aunque Herodoto argumenta en favor de la supuesta superioridad moral de los griegos, también es cierto que intenta tomar distancia de su etnocentrismo en sus descripciones minuciosas de las prácticas y costumbres de persas y egipcios que suponen el germen de una metodología descriptiva. A partir del trabajo de Herodoto podemos notar la tensión entre el universalismo y la parcialidad que acompañará a la disciplina hasta el presente.

Platón (siglo V-IV a.e.c)

Los viajes que Platón realizó por el Mar Mediterráneo le permitieron, en obras como La República (ca 380 a.e.c.) reflexionar sobre la organización política y social de los distintos grupos humanos. En sus páginas destaca la posibilidad de que el Estado surgiera de la división y especial del trabajo. Otro aspecto relevante desde la antropología es su intuición de cómo las necesidades humanas estructuran la vida colectiva, anticipando así una de las ideas centrales del funcionalismo británico del siglo XX que tendría a Bronislaw Malinowski como su máximo exponente.

Estrabón (siglo I a.e.c.)

En su Geografía (s. I a.e.c.) Estrabón realiza una suerte de atlas cultural en el que intenta explicar las diferencias culturales a partir de factores ambientales. Por este motivo, se le considera uno de los precursores de la antropogeografía, corriente que, ya en el siglo XIX, será sistematizada por Friedrich Ratzel, dando origen así a la geografía humana moderna. La visión geográfica de Estrabón no consistía en un simple listado de territorios, sino que pretendía vincular el medio físico a costumbres, instituciones sociales y distintas formas de vida.

Lucrecio (siglo I a.e.c.)

En De rerum natura (ca 50 a.e.c.) Lucrecio esboza una cierta visión evolutiva y materialista de la sociedad. Al intentar explicar en términos sociológicos y políticos la ideas de dios -descartando su existencia como agentes reales-, Lucrecio anticipa algunas lecturas modernas sobre las funciones sociales de las creencias religiosas.

César y Tácito

Cierran este repaso sobre los precursores de la antropología en el Mundo Clásico Julio César (Comentarios sobre la guerra de las Galias, ca. 50 a. C.) y Tácito (Germania, ca. 98 d. C.). Ambos autores realizaron por motivos políticos y militares descripciones etnográficas de los “bárbaros” —galos y germanos—, señalando sus formas de organización social y política.

La crisis moral del imperio romano que subyace en sus textos convierte a los bárbaros no solo en “pueblos primitivos”, sino en portadores de una virtud moral dando así origen al mito del “buen salvaje”. Las críticas veladas a la corrupción romana así como el deseo de recuperar ese carácter original o prístino pueden entenderse como uno de los rasgos principales de la mirada etnográfica: hablar de los Otros como un espejo para reflexionar sobre Nosotros.

Edad Media

Marco Polo

Durante la Edad Media, los viajes —peregrinaciones, rutas comerciales, cruzadas— aportaron información sobre otros mundos. Uno de los viajeros más conocidos de esta época es, sin ninguna duda, Marco Polo. En el Libro de las Maravillas Marco Polo describe los pueblos asiáticos que encuentra en su camino de una manera relativamente libre de prejuicios ideológicos. Su obra se inscribe en una literatura de viajes que, a pesar de sus exageraciones, abrió paso a un conocimiento más empírico de otras sociedades.

Ibn Jaldun siglo XIV

Nuestro etnocentrismo hace que, normalmente, dirijamos nuestra mirada solo hacia autores vinculados a la tradición greco-romana y, con posterioridad, al mundo cristiano. Sin embargo, es importante destacar como también en tradiciones científicas como la islámica, surgía y evolucionaba el pensamiento sobre la diversidad humana.

Ibn Jaldún escribió su Historia Universal en el siglo XIV, pero, sin embargo, no sería hasta los siglos XVII-XVIII que su obra empezará a ejercer influencia en el contexto europeo. Considerado uno de los pioneros de la historiografía moderna, en su libro analiza el nacimiento y declive de las civilizaciones a partir de factores como el clima, la economía y la cohesión social. Al igual que autores anteriores, Jaldún traza una geografía moral dando mayor importancia a la barbarie frente a la civilización por su valor regenerador frente a la decadencia de la vida urbana. Su método histórico y su análisis de factores climáticos, institucionales y morales anticipan en cierto modo el enfoque holista de la antropología

Edad Moderna

El siglo XV supuso en demasiados sentidos -y no todos ellos “buenos”- una ruptura en la historia. La apertura de Europa al mundo en forma de grandes descubrimientos científicos, exploraciones geográficas y, sobretodo, la inauguración de los procesos coloniales en el continente americano supuso un punto de inflexión en el pensamiento sobre la alteridad.

La expansión europea supuso un choque radical con pueblos hasta entonces desconocidos. Esta nueva situación generó, según Paz Moreno Feliù (2004), dos nuevos nuevos modos para pensar la diferencia: el modelo de la perplejidad (siglo XVI) que expresaba desconcierto ante realidades sociales -pero también naturales- no previstas por las tradiciones de pensamiento europeas; y el modelo de la razón (siglos XVII-XIX) que pretendió clasificar a las civilizaciones en distintos estados de desarrollo, anticipando así, en cierto modo, al evolucionismo del siglo XIX (p. 119-121).

Bernal Díaz del Castillo (1496–1584)

A partir de su testimonio directo, Díaz del Castillo escribió Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1632). Su objetivo era restar protagonismo a la figura de Hernán Cortés y ofrecer una visión más coral de la conquista. El texto es considerado uno de los primeros que introduce una mirada externa y crítica sobre la conquista y el proceso colonial.

Bernardino de Sahagun (1499–1590)

Este franciscano desarrolló un plan de investigación pionero y sistemático que publicó bajo el título Historia general de las cosas de Nueva España. Aprendió náhuatl, trabajó con informantes indígenas y buscó una visión holista y empática. Su forma de trabajo, colaborativa y detallada, le convierte en precursor de la etnografía moderna.

Fray Bartolomé de las Casas (1484–1566)

En textos como Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552), de las Casas reconocó la humanidad de los indígenas y defendió los derechos de los indígenas frente a denunció los abusos coloniales. Su escritura es parcial, centrada en los aspectos negativos de la conquista, pero inaugura la tradición de la etnografía de denuncia social

José de Acosta (1540-1600)

La Historia natural y moral de las Indias (1590) escrita por de Acosta puede ser considerada la obra más ambiciosa por comprender la realidad de la Nueva España y el Virreinato de Perú. Acosta explica las diferencias entre Europa y América desde una perspectiva racionalista, aunque todavía anclada en principios bíblicos. Realizó un esfuerzo de acercamiento a los nativos, aprendiendo sus lenguas y manteniendo contacto directo con distintos grupos. Su obra busca integrar los datos en un marco general explicativo, lo que lo convierte en un puente hacia la Ilustración

Conclusiones: semillas de una ciencia futura

La antropología, cuando se constituyó como disciplina en el siglo XIX, no partió de cero: heredó un largo camino de interrogantes, relatos y comparaciones que ya habían intentado dar sentido a la diversidad humana. Heródoto, Ibn Jaldún o de Las Casas no fueron antropólogos en sentido estricto, pero todos aportaron piezas a un archivo de miradas que permitieron pensar al ser humano desde la diferencia.

Ahora bien, ese archivo no está libre de sombras: muchos de esos textos estuvieron atravesados por prejuicios etnocéntricos, por intereses coloniales o por debates teológicos que definieron jerarquías más que igualdades. Recordar a los precursores de nuestra disciplina no es solo un mero ejercicio de erudición: es una invitación a reconocer que la antropología nace en la tensión entre la curiosidad y el poder, la comprensión y la tentación de juzgar.

Mirar al otro siempre ha sido un modo de mirarnos a nosotras mismas. Como antropólogas no podemos olvidar nunca de dónde venimos si queremos seguir explicando quienes somos.

Bibliografía

- Moreno Feliù, Paz

2010 Encrucijadas antropológicas. Editorial Universitaria Ramón Areces - Palerm, Ángel

(2006) Historia de la Etnología. I Los Precursores. Universidad Iberoamericana